Berasal dari keluarga buruh tani, Soedarsono, oleh orang-tua dan sanak saudaranya diharapkan dapat menjadi “sang pemula” untuk membangun dinasti keluarga priyayi kecil. Berkat dorongan Asisten Wedana Ndoro Seten, ia bisa sekolah dan kemudian menjadi guru desa. Dari sinilah ia memasuki dunia elite birokrasi sebagai priyayi pangreh praja. Ketiga anaknya, melewati zaman Belanda dan zaman Jepang, tumbuh sebagai guru, opsir Peta, dan istri asisten wedana. Cita-cita keluarganya berhasil.

Berasal dari keluarga buruh tani, Soedarsono, oleh orang-tua dan sanak saudaranya diharapkan dapat menjadi “sang pemula” untuk membangun dinasti keluarga priyayi kecil. Berkat dorongan Asisten Wedana Ndoro Seten, ia bisa sekolah dan kemudian menjadi guru desa. Dari sinilah ia memasuki dunia elite birokrasi sebagai priyayi pangreh praja. Ketiga anaknya, melewati zaman Belanda dan zaman Jepang, tumbuh sebagai guru, opsir Peta, dan istri asisten wedana. Cita-cita keluarganya berhasil.

Benarkah? Lalu apakah sesungguhnya “priyayi” itu? Status kelas? Pandangan dunia kelas menengah elite birokrasi? Sekadar gaya hidup? Atau kesemuanya? Cucu-cucu Soedarsono sendiri kemudian hidup sebagai anak zaman mereka: menjadi anak kelas menengah birokrat yang manja, idealis kiri yang terlibat gestapu, dan entah apa lagi. Justru Lantip –anak jadah dari keponakan jauh Soedarsono– yang tampil sebagai hero. Dialah yang, dengan caranya sendiri, menunjukkan makna “priyayi” dan “kepriyayian” itu.

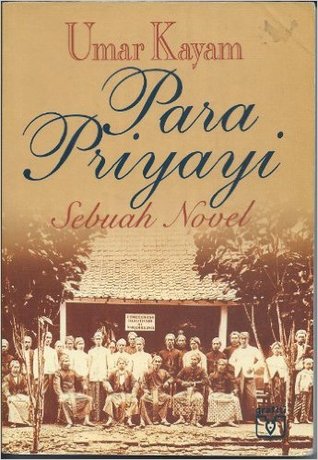

(Diambil dari sampul belakang novel “Para Priyayi: Sebuah Novel”, karya Umar Kayam)

Saat mudik Lebaran yang lalu, novel ini tidak menarik minat saya untuk membacanya dan saya lebih suka membaca novel yang lain, koleksi adik ipar. Warna sampulnya yang dominan coklat dan ‘ketakutan’ saya pada nama besar Umar Kayam membuat novel ini saya urutkan dalam daftar paling belakang dari daftar prioritas novel yang akan saya baca.

Serius, saya takut tidak mengerti atau tidak dapat mencerna tulisan karya sastrawan/budayawan sekelas Umar Kayam ini. Saya bukanlah penikmat sastra dan sejujurnya tidak mengerti tentang sastra. Saya membaca novel ini hanya sebagai pengisi waktu luang dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengapresiasinya.

Pada kesempatan berkunjung lagi ke Bandung beberapa waktu yang lalu, novel ini akhirnya ‘terpaksa’ saya baca. Pertama saya baca sinopsisnya di halaman belakang, emh gak menarik! Pikir saya saat itu. Novel ini saya simpan kembali, baru kemudian di malam hari saat saya merasa suntuk karena tidak ada kegiatan maka saya iseng membaca bab pertama novel tersebut yang berjudul “Wanagalih”, ternyata menarik juga.

Umar Kayam menggunakan gaya bertutur orang pertama yang unik. Ini adalah buku pertama yang saya baca dimana para tokohnya menjadi orang pertama secara bergantian. Akhirnya, saya lahap keseluruhan novel ini dalam waktu kurang lebih satu minggu. Ternyata tulisannya mudah dicerna dan tidak membuat kening berkerut.

Novel setebal 308 halaman ini diterbitkan oleh Graffiti dan ditulis saat beliau berada di Yale University, New Haven, Connecticut dan dibiayai secara patungan oleh Ford Foundation dan Henry Luce Foundation.

Novel berjudul Jalan Menikung: Priyayi 2 adalah kelanjutan dari novel ini dan belum saya baca.

Umar Kayam memperoleh gelar doktor dari Cornell University, Ithaca, pada 1965. Dilahirkan di Ngawi, Jawa Timur, pada 30 April 1932, pernah menjadi Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, selain menjadi anggota Akademi Jakarta dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beberapa di antara karya tulisnya yang lain, Seribu Kunang-kunang di Manhattan (kumpulan cerpen, 1972), Sri Sumarah dan Bawuk (dua novelet, 1975), dan Mangan Ora Mangan Kumpul (kumpulan kolom, 1990).

Umar Kayam, sosiolog, novelis, cerpenis, budayawan, meninggal dunia di MMC Jakarta, hari Sabtu (16/3) kemarin, pada tanggal 16 Maret 2002 pukul 07.45. Tutup usia pada usia 70 tahun.

Alm. Umar Kayam memang membuat saya bangga.

Hampir tiga tahun ditulis, ternyata saya baru buka sekarang gara-gara ada yang nyanya soal priyayi. Bicara soal Pak Profesor, senantiasa saya terketuk sekaligus terpana dengan kehebatan sikap beliau yang jarang dimiliki intelektual lain. Betapa tidak, gara-gara kehebatan sikap itu jugalah yang membuat saya dapat mengejawantahkan pikiran saya dalam sebuah tesis.

Empat tahun saya memburu konsultan tesis S-1 saya, tidak seorang pun dosen Fakultas Sastra yang ikhlas membimbing saya (mungkin karena tidak mampu atau tidak tahu sama sekali materi yang saya ajukan). Rata-rata menganjurkan agar saya mengganti materi. Tapi, saya bercita-cita menjadi mahasiswa atau sarjana “mahal” yang prinsipial dengan karya ilmiah, sehingga saya bertahan.

Alhamdulillah, Pak Kayam dengan santai menerima permohonan saya menjadi pembimbing karya saya yang bertopik “Hal-hal Gaib dalam Naskah Drama Indonesia” yang saya sarikan dari ide pertama, “Unsur Gaib dalam Teater Indonesia”.

Berkat Pak Kayam, saya sempat meraih gelar sarjana sastra, kendati ijazah dari UGM tidak pernah saya gunakan untuk berburu rezeki atau mencari kerja. Sebab, saya bekerja dengan mengandalkan keterampilan berbahasa, bukan lantaran saya sarjana sastra.

Paling terkesan lagi, Pak Kayam meninggal saat saya merayakan ulangtahun ke-48. Semoga nyenyak tidurmu Babe, di samping Allah Swt. Amin

Saya pernah kehilangan novel ini dan harus beli lagi. Bagi saya orang Jawa, buku ini seperti masterpiece. Bagi orang Jawa yg lahir di daerah-daerah yang masih kental feodalismenya, menterjemahkan kata “priyayi” akan lebih mudah. Juga kata “Magersaren”, krn masa kecil saya hidup di perkebunan tebu, dan banyak mendengar bagaimana kuli2 kontrak tinggal di daerah tertentu.

Buku ini seperti menemukan kembali “akar” saya sebagai orang Jawa.

Matur Nuwun Sanget Pak Umar Kayam….

bisa ndak novelnya diupload???

penasaran negh, cari d toko vuku sudah ndak terbit.

mohon maap, saya gak bisa upload, gak punya ebook-nya sih.

mudah-mudahan ada rekan lain yang punya dan bersedia menguploadnya untuk kita.

kita tunggu saja…

saya begitu terkesan dengan novel para priyayi. dulu pernah dapat waktu hunting di kwitang. trus bukunya dipinjam teman, eh waktu dia resign, novel itu tidak dikembalikan. sudah hampir 2 tahun belum ketemu lagi walau nyari di toko buku dan internet. jika anda bersedia membuat versi ebook-nya, tolong kabari saya via email, Pak Andrian. terima kasih.

Bersama dengan ‘Burung-Burung Manyar’ (Romo Mangunwijaya) buku ini merupakan masterpiece novel Indonesia, saya sedang mencari-cari Para Priyayi ini, jika ada yang bisa memberitahu di mana saya bisa menemukannya tolong hubungi saya di blog saya…

Izin membaca gan, Terima kasih